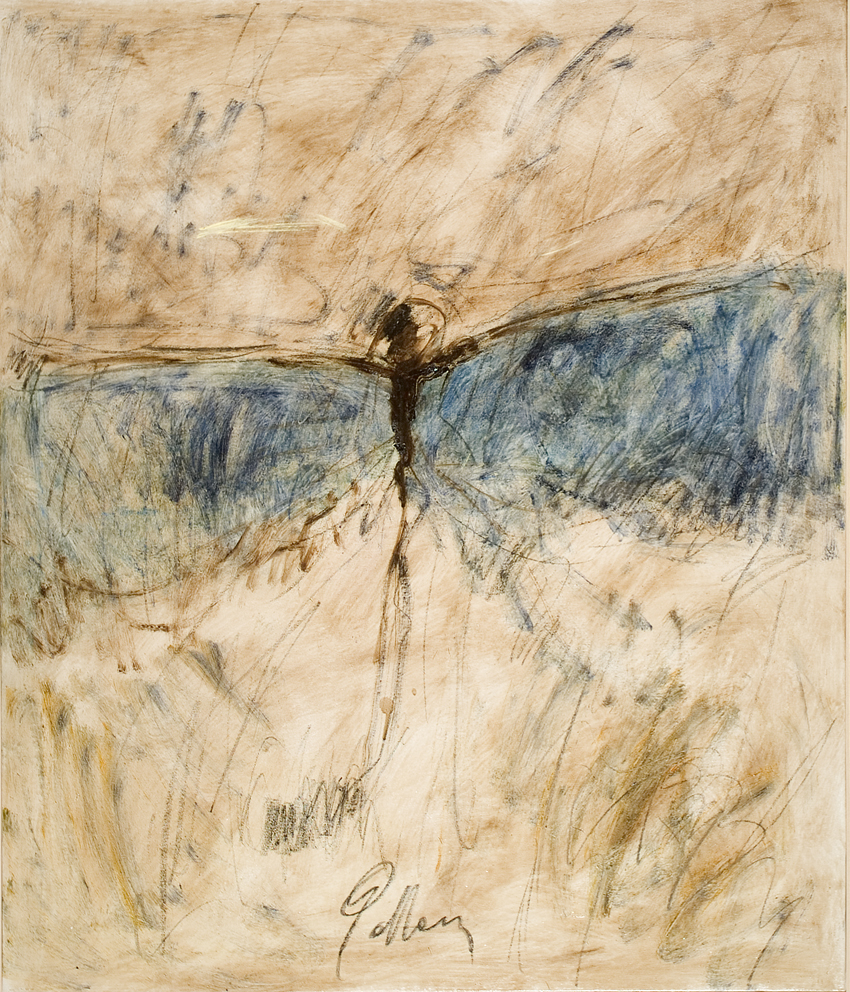

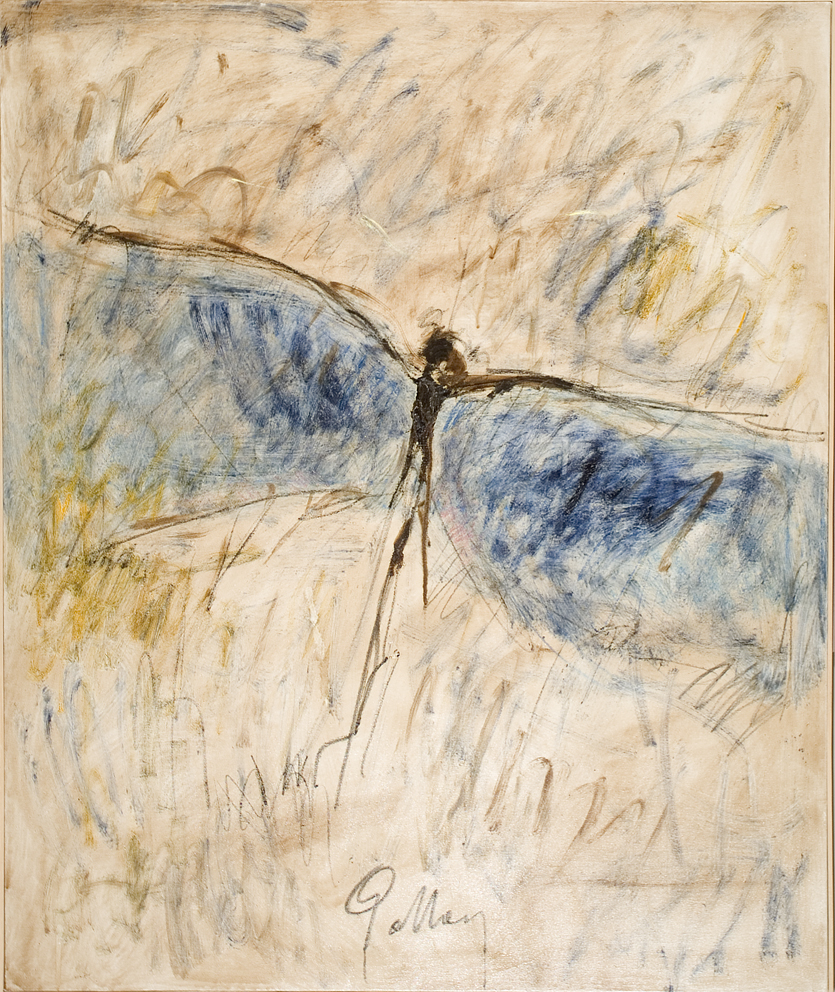

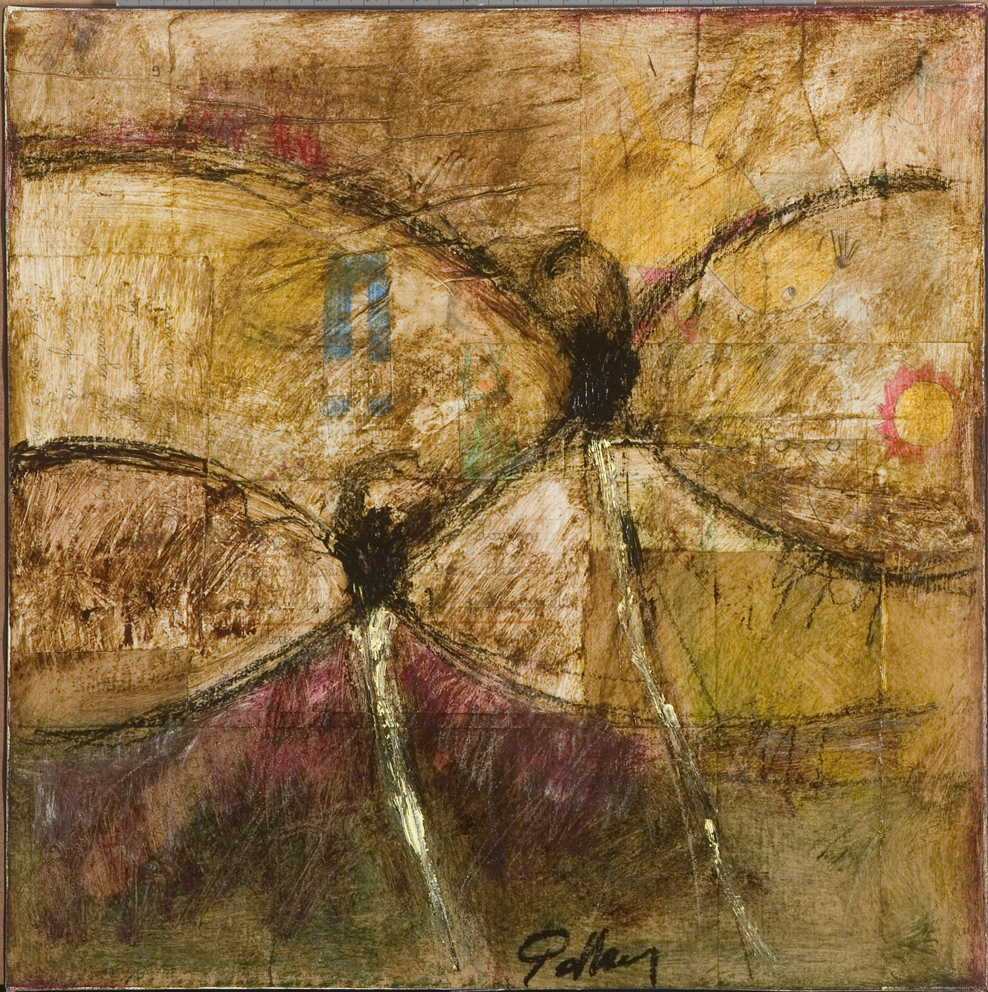

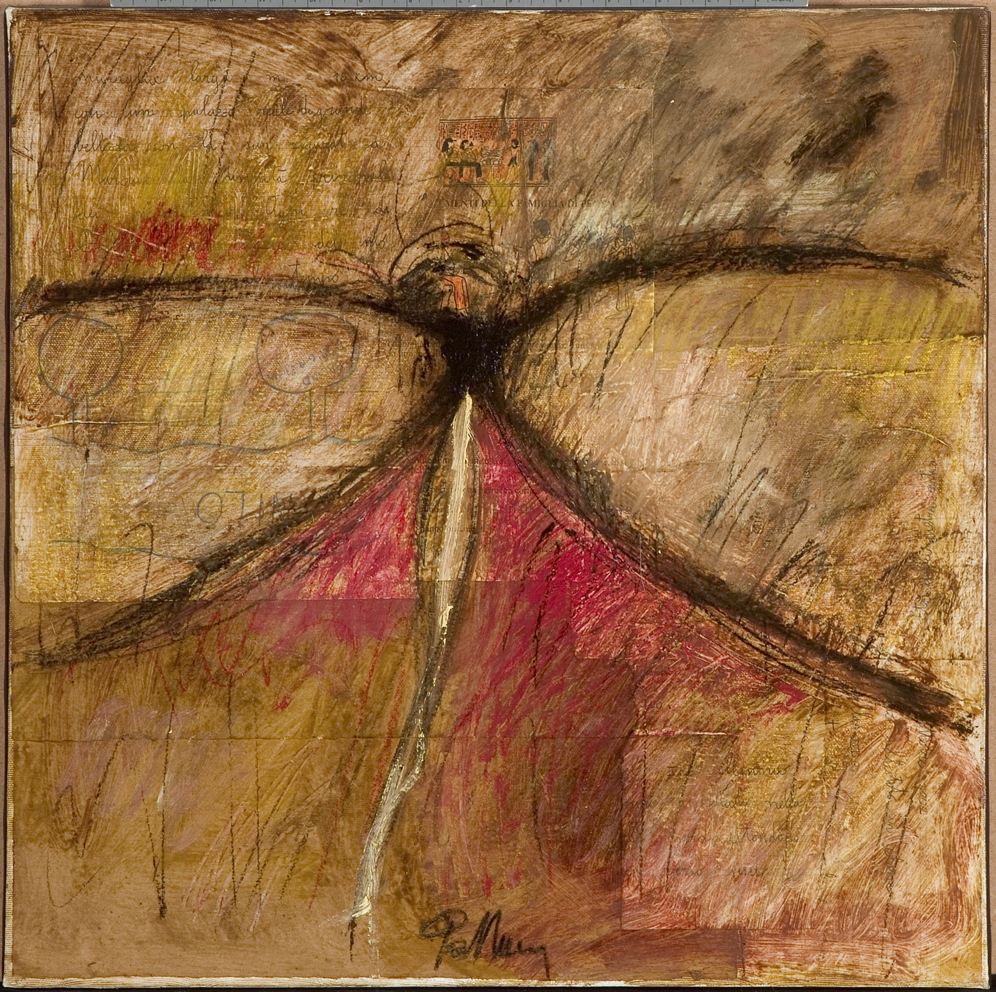

IL FUNAMBOLO

Angelo Andreotti

Lasciamo perdere l’informale, che è una stagione dell’arte, intensa e breve, irripetibile. Paolo Pallara ne è rimasto certamente incantato, e come tanti altri pittori della cosiddetta “generazione di mezzo” (i quarantenni e i cinquantenni) ha cercato di insinuarsi in quei paesaggi. Ma quella è una dimensione eretta da urgenze ormai distanti, non più condivisibili, se non a rischio di inutili anacronismi, di pedanti insistenze su qualcosa che adesso è meglio gustare piuttosto che cucinare. Perciò al massimo l’informale, per chi non ha avuto l’occasione di una formazione diretta, è un luogo della storia da visitare e uscirne fuori con una tecnica, dilaniata tra la devozione per gli strumenti tradizionale della pittura e l’impertinenza di forzarne i limiti. Anche per Pallara è così, e anche per lui la pittura è un’avventura dello spirito che cerca ragioni per l’esistenza, e trova immagini da insistere non per pochezza di fantasia, o per mancanza di argomenti, oppure ancora per pigrizia intellettuale. Semmai è per l’umile consapevolezza che l’oggetto da indagare è inesauribile, e che la pittura è soltanto una delle molte discipline da praticare per raggiungere se stessi. Perché il problema non è più, o non è soltanto, il quadro, ma il se stesso che dipinge, e se il quadro riesce bene è perché s’è trovata l’armonia tra il voler e il poter dire, in un qui e ora che il domani, o anche solo l’attimo seguente, potrà addirittura contraddire. È una pittura di meditazione, quella di Pallara, che accidentalmente da un po’ ha incontrato l’immagine del funambolo, estrapolata per altro da un racconto d’iniziazione, quel Neve di Maxence Fermine che di certo non può essere letto come un capolavoro, ma che per lo meno ha il pregio di divulgare percorsi alternativi di esistenza, che non siano la rocambolesca corsa verso il nuovo, ma la lenta ricerca di un equilibrio, che in fin dei conti è la costruzione di uno spazio in cui stare.

Angelo Andreotti